L’imaginaire de la « drogue du violeur » lui colle à la peau depuis les années 1990… Et pourtant, il est assez rarement impliqué dans les cas de soumission chimique. Le GHB, et, plus récemment, la GBL, sont devenu·es très populaires ces dernières années dans les soirées et les plans chems.

C’est dans les années 1990 que le GHB commence à se populariser dans la communauté gay et le milieu de la musique électronique. Désinhibant, euphorisant et peu cher, il est surnommé « liquid ecstasy » par les Anglo-Saxons et devient une alternative prisée à l’alcool et à la MDMA, également parce qu’il est facile à dissimuler. Pour retrouver l’histoire détaillée du GHB et de la GBL c’est par ici, dans notre article « Des labos aux dancefloors : la folle histoire du G ».

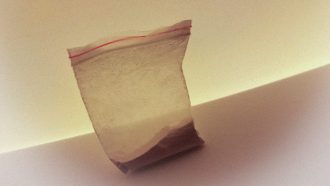

Depuis quelques années, c’est donc la GBL qui s’est répandue dans les milieux festifs LGBTQIA+ et s’est progressivement étendue à des publics plus élargis. On la retrouve dorénavant dans diverses soirées, notamment du milieu électronique. Solvant industriel, souvent présent dans les produits de nettoyage de jantes de voiture notamment, la GBL est métabolisée en GHB lorsqu’elle est ingérée. Légale, disponible à l’achat en grandes quantités à très bas prix, elle a progressivement pris la place du GHB, devenu, lui, illégal.

Lorsqu’elle est utilisée par des publics peu initiés, les accidents sont légion, notamment en raison de l’importance de son dosage au millilitre près. Son mélange avec d’autres dépresseurs, comme l’alcool, augmente considérablement les risques et les surdoses arrivent rapidement, entraînant des comas, voire des décès.

Une pratique encore très stigmatisée

Mais le·la GHB/GBL s’est aussi immiscé·e dans d’autres cadres par la porte dérobée de la sexualité, en particulier du chemsex, le principe de consommer pour faire du sexe. Populaire dans les cercles LGBTQIA+, la GBL est à la fois une substance calmante et désinhibante. Mélangée à d’autres produits, notamment des stimulants comme les cathinones, elle permet de tenir plusieurs jours sans dormir en maintenant cette frénésie sexuelle. Cette pratique se place à l’intersection de différentes problématiques – l’isolement, l’addiction, les applis de rencontres – et cible en premier lieu la communauté gay. Très simple, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit via les avancées technologiques, de trouver un « after » avec des produits à disposition et des personnes dans une dynamique sexuelle associée. Progressivement, ces pratiques se développent aussi hors communauté LGBTQIA+, l’entrée de la GBL dans les milieux festifs étant en nette expansion.

Entre honte et rejet, trouver un suivi, un accompagnement ou un espace de parole se fait difficile pour les usager·es. Les CeGIDD, experts des dépistages, manquent de formation pour cette pratique nouvelle qui fait exploser les risques sanitaires. Les Csapa/Caarud également, d’autant qu’aucun traitement de substitution n’est à ce jour disponible.

« Au premier shot, j’ai directement su que ça allait être mon nouveau combat »

Au-delà des prises en soirées, on observe un glissement vers des usages chroniques, quotidiens, dans des contextes « ordinaires ». Le chemsex peut également lui-même devenir un espace d’usage intense, avec alternance entre plusieurs jours de consommation de drogues et de sexe suivis de longs moments de descentes.

« Ma première prise de G était dans une soirée. Au début c’était une drogue dont j’avais peur, mais après des traces de C et de 3, MALHEUREUSEMENT j’ai testé et kiffé dès la première utilisation. Au premier shot j’ai directement su que ça allait être mon nouveau combat…

J’achète le produit via un site. Je consomme 1,6 ml toutes les heures. Je suis en dépendance sévère physiquement et psychiquement. Je ne connais aucune personne qui s’en est sortie. Je vois un addicto et la seule solution est la cure. Je fais des delirium tremens quand je rate des prises, par exemple à 1h50 ou 2 heures d’intervalle entre la dernière prise. Ça se traduit par des délires d’hallucinations, mon pouls battait à 200 bpm au repos. »

Des troubles extrêmement graves et peu d’outils RdR

Même si l’on dispose de relativement peu d’infos sur les dommages liés à cet usage, on observe tout de même parmi les effets signalés des troubles extrêmement graves comme de l’amnésie, des hallucinations, de l’anxiété extrême, des troubles cardiaques et des problèmes respiratoires. De plus, une surdose de GHB/GBL peut entraîner un coma profond (surnommé le G-hole) pouvant aller jusqu’à la mort, et avoir de graves effets neurotoxiques sur le cerveau.

Les composants du GHB et de la GBL étant encore peu connus, les mesures de réduction des risques sont en perpétuelle évolution. Les pratiques communautaires dans les contextes de prises de G se développent, mettant un élément crucial en avant : les prises doivent absolument être espacées d’au moins une heure, et les quantités dosées au mililitre près. Pour cela, il faut se munir d’une seringue stérilisée et graduée et penser à noter les heures de consommation. Afin de pallier le possible problème de mémoire altérée lors de consommations, des « kits G » contenant un tableau, un crayon et une seringue sont désormais disponibles sur les stands de RdR.

Vigilance avec les mélanges de produits également, car si le G est souvent consommé avec des stimulants qui impliquent d’autres conseils de réduction des risques (paille à usage unique, analyser ses drogues, sérum phy et matériel stérile pour les injections…), le principal produit associé pouvant conduire à une surdose, parfois fatale, est le même que celui qui provoque la majorité des soumissions chimiques : l’alcool.